De una certeza inquebrantable:

La trasposición de una novela al cine siempre supone asumir un desafío, habida cuenta de que se trata de dos lenguajes diferentes y que se corre el riesgo de perder identidad, quedando prisionero de la comparación. El desafío es mayor cuando el protagonista está marcado por la extrañeza, como es el caso de Mario en “Bahía Blanca” (2012), novela del escritor argentino Martín Kohan.

En su opera prima de ficción, el realizador argentino Rodrigo Caprotti conserva el espíritu literario del material del que parte al optar por una primera persona del narrador en voz en off, que marca el sesgo fuertemente introspectivo y ensimismado del protagonista, sin que resulte intrusiva respecto de la fluidez del relato en términos visuales. Por otra parte, el cameo de inicio del propio escritor resulta interesante como guiño al espectador, pero también en términos de homenaje a una de las voces más lucidas de la literatura argentina contemporánea.

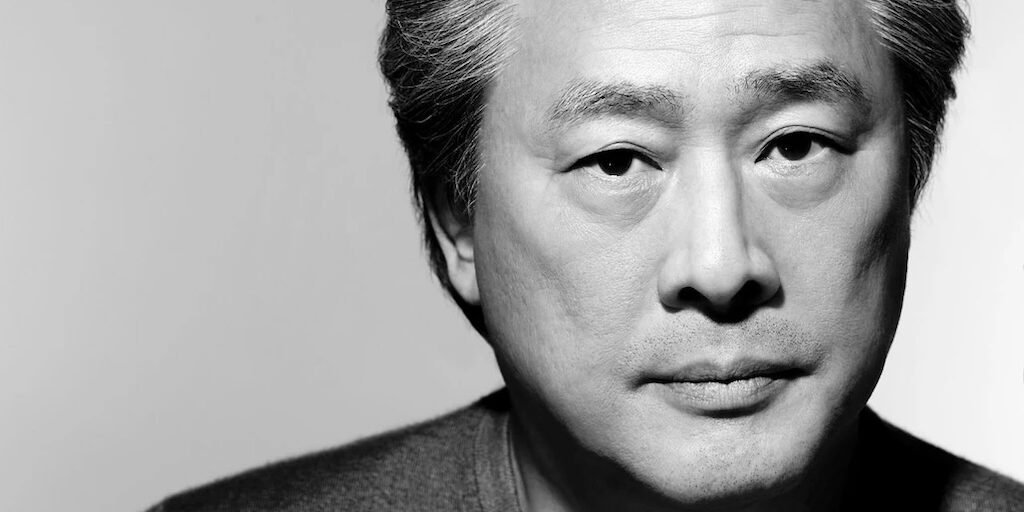

Bahía Blanca (2021) es un drama amoroso que está narrado en clave de thriller psicológico. Mario (Guillermo Pfening) es un docente universitario que se propone olvidar el pasado y ser olvidado, borrar toda marca de su identidad. Y nada más adecuado para ello que retirarse a la aislada y lúgubre ciudad de Bahía Blanca, que ya en tanto significante da cuenta de la voluntad de borramiento del protagonista. El director maneja y conoce muy bien el entorno, al ser oriundo de dicha ciudad, y logra traducir mediante la parsimonia, el costumbrismo de provincia y los mitos populares el aura taciturna y torturada del protagonista.

Mario solicita a su supervisor viajar a Bahía Blanca para realizar una investigación sobre el escritor bahiense Ezequiel Martínez Estrada. Su interés en él reside en su capacidad para cambiar fácilmente de tópicos a lo largo de su obra. El cambio es algo que a lo que aspira Mario con su dar vuelta la página, pero a la intención se contrapone su personalidad fuertemente marcada por la logicidad y la fijeza.

La primera parte de la película se desarrolla en clave de absurdo y humor negro. En ella acompañamos a Mario en su estadía en la ciudad y el director nos sumerge en el modo de funcionamiento de su mente paranoide. Sucesos aparentemente anodinos comienzan a cobrar cierto valor por su peso significante. La realidad adquiere un carácter de extrañeza y se transforma en una red simbólica de conexiones que se dirigen a él (y al espectador) cobrando el valor de indicios listos para ser interpretados, y que ponen en evidencia la tensión entre el afán de olvidar y su retorno. Unos jóvenes testigos de Jehová golpean a su puerta diariamente ofreciéndole el consuelo y la salvación del Señor, su vecino menciona reiteradamente la condición maldita que pesa sobre la ciudad, cada vez que va al locutorio a chequear su correo tiene que pagar 50 (sin cuenta) centavos, la joven del locutorio trabaja por las noches en el burdel llamado “El gato negro” y la casa museo de Martínez Estrada es un lugar aparentemente a la vista pero que no puede encontrar.

Así todo, Mario sostiene bastante bien su cambio de hábitos, hasta que acontece el encuentro con Eduardo Siri (Javier Drolas), un viejo conocido que ahora se dedica al cine y está en la zona buscando locaciones para su primera película. La pregunta de este acerca de si sabe lo que sucedió con “el marido de tu mujer” funciona como una clave: todo lo que hasta ahora eran intuiciones o sospechas coagula en una certeza que desencadena la confesión del crimen atroz que cometió y el retorno irrefrenable del pasado. En las escenas entre Mario y Ernesto es interesante la sutil rareza que deja flotando el director a partir del desarrollo anterior fragmentario e incomprensible, que permite sostener la ambigüedad acerca de si Ernesto es un personaje real o si encarna la figura del doble en tanto proyección de aspectos escindidos del psiquismo del protagonista.

A partir de este momento, ingresamos a la segunda parte del film, de tono más tenso y agobiante, con el regreso de Mario a Buenos Aires. El protagonista deambula cerca de la casa de Patricia, su ex pareja, y hace pasar como encuentro casual algo claramente calculado. Se hace evidente la fijeza monomaniaca de Mario por esa mujer. Y todo confluye en un desayuno de madrugada nuevamente en Bahía Blanca, pretendiendo blanquear el pasado. Mario lee señales, sin historia, como si pudiera realizar el viaje perfecto de cuyo trayecto no se recuerda nada. Los planos cerrados, la oscuridad, las insistentes y monotemáticas preguntas con que Mario asedia una y otra vez a Patricia; todo ello conforma una clima de tensión en aumento, sumamente inquietante, pavoroso y claustrofóbico. Elisa Carricajo compone acertadamente a la mujer astuta, que se las ingenia para lidiar en soledad con el acoso de este hombre trastornado.

En su opera prima de ficción, Caprotti logra capturar la esencia de la novela original y al mismo tiempo construir un estilo propio al realizar una aproximación desde el género. Con sutileza estética y sin bajadas de linea panfletarias, el director permite que Bahía Blanca funcione como un agudo retrato de la personalidad paranoica y la celotipia (que permite comprenderla, sin justificarla) y también como una lectura en el presente de los antes llamados crímenes pasionales, invitando a la reflexión y al desarrollo de herramientas más efectivas en el abordaje de la violencia de género.

© Carla Leonardi, 2021

Permitida su reproducción total o parcial, citando la fuente.