(Francia, 2017)

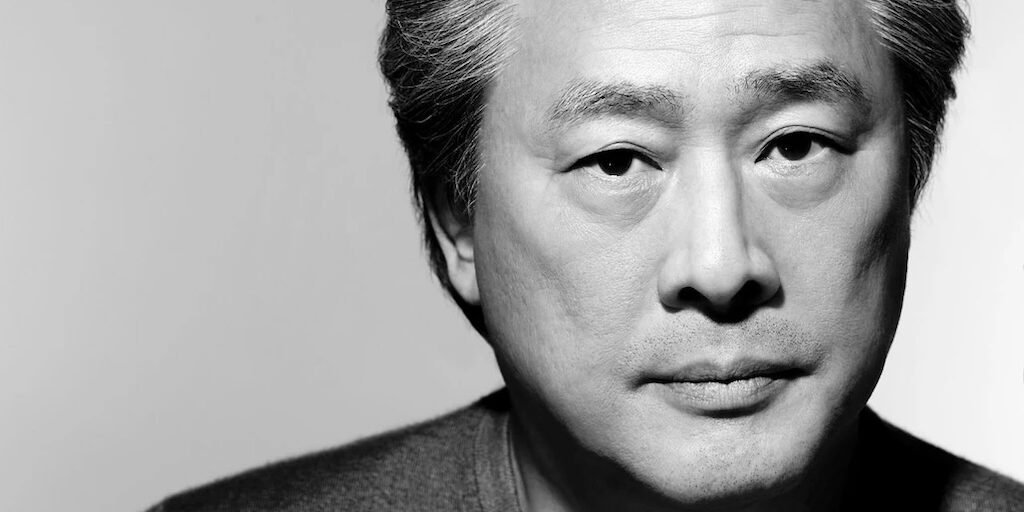

Dirección: Ila Bêka, Louise Lemoine. Elenco: Yasuo Moriyama. Duración: 63 minutos.

Más allá de las competencias, las retrospectivas, las grandes películas, las películas secretas, las películas olvidadas, hay en el Bafici un área difícil de delimitar compuesta mayormente por películas chicas, silenciosas, que no vienen acompañadas de grandes nombres o de un boca en boca que las amplifique. Películas que, tal vez a contramano de las firmadas por directores conocidos, y a diferencia de las que pelean en las competencias, tratan de borrarse a sí mismas, quieren desaparecer, intentan que el espectador no se fije en el trabajo del cine sino en el de la cosa filmada, como si aspiraran a que algo del mundo se cuele en la sala. Esas películas suelen habitar zonas poco visibles que no cuentan con los brillos de las selecciones oficiales, por lo general en secciones como las de gastronomía o arquitectura, lugares generosos a los que puede irse en busca de refugio cuando la programación del día abruma o espanta (a safe place, decía un amigo el otro día).

Yasuo Moriyama vive con su madre hasta que ella muere: el hombre decide tirar abajo la casa en la que vivieron juntos y construirse una nueva, un espacio hecho a la medida de su pena. El arquitecto al que consulta lo hace cambiar de planes: Moriyama encarga una estructura compuesta de unos diez módulos desparramados sobre un jardín en el centro de Tokio.Una mañana común de Moriyama consiste en regar las plantas del jardín, cambiar el agua de la pecera de su cangrejo y atender a otras tareas hogareñas. El hombre despierta en una construcción donde el diseño convive armónicamente con la naturaleza: la cámara lo sigue en esas primeras actividades del día hasta mostrar los alrededores de la propiedad. El truco (la magia, casi) del arquitecto Ryue Nishizawa radica en que ese jardín salpicado de habitaciones traslúcidas está enclavado en un centro urbano; la gente y los autos circulan con normalidad a apenas centímetros de la propiedad. Cualquiera puede entrar, casi todo puede verse desde afuera, incluido el módulo del baño. En pleno duelo por la muerte de la madre, Moriyama se transforma en un hermitaño singular: se fabrica un paraíso natural por encargo, una montaña propia que le permite retirarse del mundo sin perder el contacto con los demás.

El asombro que genera la casa cede lentamente ante la curiosidad que produce su dueño. Moriyama, que apenas domina algunos rudimentos de inglés, se comunica mal y a duras penas con Ila Bêka, que casi por accidente pasa una semana en su casa: esa dificultad ayuda a la película a entablar una complicidad que excede la palabra y que se traslada a las imágenes; a la par de Bêka, el público también disfruta de la hospitalidad del señor Moriyama, se ríe de sus ademanes excesivos, se enamora de su torpeza encantadora.

La película crece inesperadamente sin que uno se dé cuenta: la amabilidad general del anfitrión y del entorno se extiende a los inquilinos, todos chicos y chicas jóvenes que se integran al ritmo de Moriyama sin problemas. La camaradería del grupo da lugar a varios pases de comedia, como cuando todos entran a conocer el módulo de uno de los inquilinos, un chico que trabaja freelance desde una casa atestada de objetos que le vale la burla de todos.

Conocedor fanático del ruidismo, lector a tiempo completo, Yasuo Moriyama encarna un ideal libertario que el cine suele encontrar en figuras más pomposas, dueñas por lo general de algún discurso altisonante. Pero el personaje que encuentran Ila Bêka y Louise Lemoine consuma su utopía personal sin declaraciones grandilocuentes, sin una agenda, sin reflexiones graves, pertrechado únicamente con esa ligereza con la que se encaran grandes empresas que tal vez sea patrimonio exclusivo de la cultura japonesa. En algunos intercambios entre Moriyama y Bêka, la imposibilidad de comunicarse con fluidez, o el acuerdo súbito fruto de un breve momento de comprensión mutua, dispara en los dos una risa cómplice que empieza a veces sin motivo, como si la plenitud del entrevistado se contagiara al director y a todo lo que lo rodea. Hay momentos en los que el más mínimo contacto genera una sonrisa o una carcajada de parte de los dos: la complicidad es total y las diferencias lingüísticas se vuelven apenas otra ocasión para la risa de sí mismo, como en esa escena extraordinaria en la que Moriyama trata de explicar el sentido de la estatua emplazada sobre la tumba de su perro. Más allá de la anécdota arquitectónica o de la rutina curiosa del entrevistado, la película de Ila Bêka y Louise Lemoine trata sobre la alegría como una forma de vida que no sabe de programas ni explicaciones, como un estado del cuerpo que se comparte sencillamente con los demás.

© Diego Maté, 2018 | @diegomateyo

Permitida su reproducción total o parcial, citando la fuente.