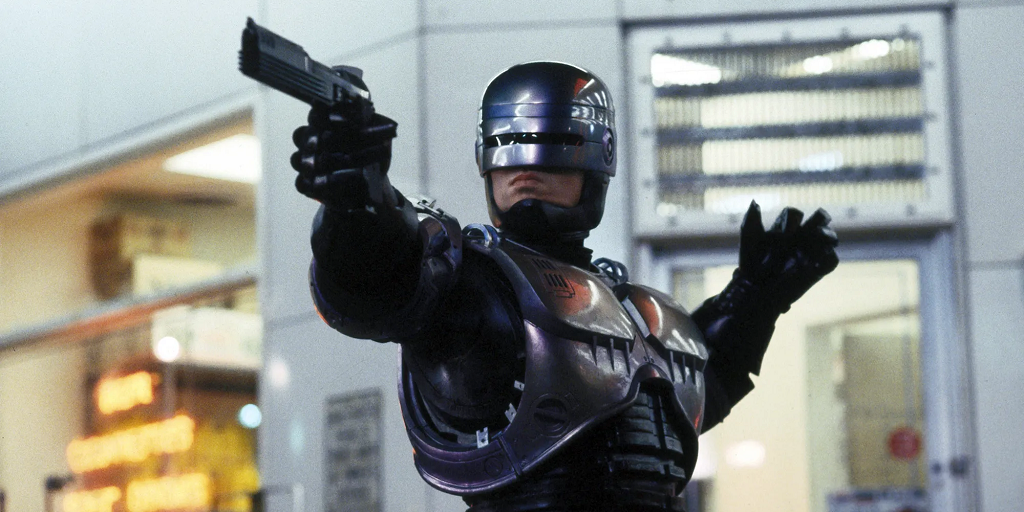

Sin esquivar el bulto más obvio, es preciso arrancar por decir que el núcleo más evidente en Robocop (Paul Verhoeven, 1987) es el desplazamiento del ser humano por la tecnología. El cuerpo de Alex Murphy, mutilado y dado por muerto, es “reciclado” por la corporación OCP para convertirse en un producto: un robot policía. Allí se juega un doble movimiento: por un lado, la deshumanización —su identidad se borra—; por otro, la utopía tecnocrática de reemplazar lo fallido (el hombre, con emociones, errores y límites) por lo supuestamente perfecto (la máquina, obediente, programable, eficiente).

El conflicto surge cuando la memoria humana resiste. El “hombre-robot” no termina de ser sólo máquina: su subjetividad quiere emerger. Esto no sólo refleja el miedo de los años 80 frente al avance de la automatización y la inteligencia artificial, sino también su adoración.

Robocop se ubica en un punto intermedio entre Terminator (James Cameron, 1984), donde la máquina es la encarnación absoluta del mal: un asesino implacable, y Terminator II (1991), donde la máquina da un giro: se humaniza, aprende a sentir e incluso se sacrifica por el bien común. Ocupa ese espacio de transición. No se trata de un robot autónomo; es un ser humano hibridado con la máquina. Su cuerpo es controlado por la tecnología y por los intereses corporativos de OCP, pero su humanidad resiste desde adentro. En este sentido, Robocop no sólo anticipa la ambigüedad de Terminator II, sino que también profundiza en un tema crucial: la máquina no es sólo amenaza o redención, sino también un campo de lucha simbólica entre lo humano y lo tecnológico.

La película no puede separarse de la atmósfera sociopolítica de los años 80 en Estados Unidos y su expansión dominante sobre el resto del mundo occidental, marcada por la presidencia de Ronald Reagan, el ascenso de los yuppies como símbolo de éxito, y un capitalismo cada vez más salvaje. En Robocop, la ciudad de Detroit aparece devastada por la desindustrialización, mientras las grandes corporaciones representadas en OCP se muestran como las dueñas del futuro. La violencia no es decorado ni simple un recurso de impacto: es el lenguaje central de la tragedia social que Verhoeven parece evidenciar. Cada escena de brutalidad está cargada de un sentido que excede la acción: funciona como radiografía de una sociedad rota, gobernada por la lógica del capital y la impunidad del poder.

La ejecución de Murphy, mostrada con un nivel de detalle insoportable, no es sólo el punto de partida del héroe: es la representación del cuerpo humano aniquilado por el sistema, reducido a materia prima para el proyecto corporativo. La violencia es el idioma natural de la Detroit de Verhoeven, donde tanto criminales como ejecutivos actúan con la misma ferocidad, aunque desde diferentes estratos sociales.

Verhoeven convierte así la violencia en un espejo trágico del contexto que retrata. No hay escapatoria ni alivio: el espectador queda expuesto a un mundo en el cual el dolor, la destrucción y la muerte se han naturalizado. Esa violencia extrema no es producto de una imaginación trasnochada, sino un reflejo de su época: una sociedad golpeada y con una brecha social en aumento.

En paralelo, la cocaína como motor del exceso y del hedonismo aparece como leitmotiv, sobre todo en la caracterización de los criminales y de los empresarios corruptos. Es una película en la cual están todos manijas de principio a fin.

A ésto habrá que sumarle la televisión basura y los noticieros explícitos que funcionan como un espejo deformado de la cultura del consumo. Así, Robocop deja de ser únicamente ciencia ficción distópica.

La ciencia ficción siempre funcionó como un espejo de las ansiedades sociales. 30 años antes de Robocop, en los años 50, el género estaba marcado por la metáfora de la invasión: extraterrestres que simbolizaban el temor a la expansión comunista, narrativas paranoides que respondían a la Guerra Fría y al miedo a lo “otro”. El enemigo venía de afuera y amenazaba con infiltrarse.

En los 80, la perspectiva cambia: el enemigo ya no viene de fuera, sino que surge desde adentro del propio sistema capitalista. Directores como John Carpenter con They Live (1988) y Paul Verhoeven ponen el foco en las corporaciones, en los medios de comunicación y en la lógica neoliberal que coloniza lo público. Es una ciencia ficción que critica al sistema desde adentro.

Esta mutación también se debe a la literatura de Philip K. Dick, que ya había explorado la fragilidad de la identidad, la deshumanización tecnológica y los mundos controlados por corporaciones. Blade Runner (Ridley Scott, 1982), basada en la novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, de Dick, es un ejemplo clave. Y Robocop hereda esa mirada dickiana, preguntándose qué queda del sujeto cuando el cuerpo es máquina.

A la vez, el film dialoga con la cultura de los videojuegos, que en los 80 explotaba en los salones arcade y las primeras consolas. El punto de vista subjetivo de Robocop —su mirada en primera persona con datos en pantalla— acerca al espectador a la experiencia de un cyborg como avatar jugable. El público no sólo observa a Robocop: se pone en su piel, anticipando la fusión entre narrativa cinematográfica y estética interactiva que también se desarrolla en la saga de Terminator.

Así, Robocop se inscribe en una evolución cultural de la ciencia ficción: de la paranoia de invasión al cuestionamiento de la identidad y de la literatura especulativa a la cultura pop de videojuegos. Un cruce que explica por qué la película resuena en tantos niveles, al mismo tiempo política, filosófica y pop.

Uno de los gestos más inquietantes del film, como se adelantó más arriba, es mostrar cómo las corporaciones se apropian de lo público, desplazando al Estado. La OCP no sólo controla el desarrollo tecnológico, la industria armamentística y el mercado inmobiliario: también compra directamente a la policía.

La lógica capitalista convierte a la seguridad en mercancía. El ciudadano deja de ser protegido por un Estado democrático para pasar a ser vigilado y disciplinado por una empresa privada y su mejor producto, diseñado y patentado: Robocop.

La pregunta central que atraviesa Robocop es si estamos ante una denuncia política o ante un simple relato clásico de venganza. Por un lado, la película desnuda cómo los narcotraficantes y asesinos que aterran a la ciudad no son actores aislados, sino parte de una trama de corrupción que conecta al crimen organizado con los ejecutivos de OCP. Los “villanos de la calle” son el rostro brutal de un sistema que, en las altas oficinas, se viste de traje y corbata.

Pero, al mismo tiempo, la película funciona como un relato arquetípico de venganza personal: un hombre destruido que busca justicia contra quienes le quitaron lo más preciado: su identidad, su familia. Ese impulso íntimo, casi mítico, sostiene la emoción del espectador.

El film se mueve entre la denuncia estructural y la catarsis individual, probablemente buscando que el espectador pueda leerlo como símbolo política o como thriller de acción, sin que una lectura elimine a la otra.

Es en el clímax cuando la tensión entre lo humano y lo corporativo alcanza su punto más alto. La escena cuando la oficial Lewis, su compañera, está gravemente herida, condensa la ambigüedad: cuando él le dice “te van a arreglar, ellos siempre arreglan todo”. ¿Es una frase que funciona como crítica al cinismo corporativo?

Aunque Robocop está atravesada por una fuerte crítica a ese sistema corporativo y a la corrupción que lo sostiene, su núcleo narrativo se articula en torno a una historia de venganza individual. El motor de Murphy no es la construcción de un cambio colectivo ni la búsqueda de justicia social, sino la reparación personal frente a quienes lo asesinaron y lo despojaron de su identidad.

Este sesgo individualista se percibe con claridad en la relación con su compañera. Ella lo acompaña, lo sostiene y lo ayuda a reconstruirse. Sin embargo, cuando es gravemente herida, Robocop le dice “ya te van a arreglar”, como si delegara su destino al mismo sistema que a él lo convirtió en máquina.

Cuando finalmente enfrenta al villano principal, Robocop choca con sus límites de programación: no puede dañar a un ejecutivo de OCP. Sin embargo, apenas el presidente lo despide públicamente, esa restricción desaparece y Robocop puede disparar. Aquí se subraya algo: la justicia depende de un tecnicismo burocrático, no de la ética del héroe.

El cierre añade una capa más de ambigüedad. Cuando le preguntan su nombre, Robocop responde “Murphy”, con una sonrisa. Un gesto humano, como si intentara reafirmar su identidad. Pero inmediatamente aparece el título en pantalla: Robocop. El aparato del film mismo lo rebautiza, contradiciendo su afirmación. Es como si la obra le dijera: “No, no sos Murphy, sos un producto corporativo, una máquina policial”.

Esa contradicción final revela que, incluso en su triunfo, el héroe sigue siendo parte del sistema que pensamos en algún momento que criticaba. Su sonrisa al obedecer al jefe máximo sugiere que la humanidad que aflora en él convive con una aceptación resignada: es algo humano, sí, pero humano bajo los términos de la corporación que gobierna lo público.

En este punto, la película refleja el espíritu de los años 80: un tiempo marcado por la exaltación del individuo como héroe frente al colapso de lo colectivo. Murphy no se convierte en líder de una causa, ni en figura de resistencia popular (como sí lo hace Nada en They Live). Su venganza lo devuelve a un lugar de identidad personal, pero no abre ninguna vía para el cambio común. La corporación sigue siendo la misma y él sonríe ante ello.

Pero Verhoeven no entrega una respuesta cerrada. Todo esto ha sido una interpretación porque, como todo gran autor, nos deja la pregunta abierta al espectador. Ese espacio de incertidumbre es lo que transforma a Robocop en algo más que un signo de los años 80. No se limita a ser una reflexión superficial sobre el hombre y la máquina, ni mucho menos una sátira del reaganismo, los yuppies o la violencia urbana, sino que se convierte en un clásico revisitable, capaz de dialogar con distintas épocas… como, por ejemplo, la que vivimos hoy.