La materialización.

La película de Colin Trevorrow es un falso reboot, ya que toma la estructura narrativa de la primera entrada de la trilogía anterior: desmadre de las instalaciones del parque, dinosaurios fuera de sus áreas de “contención”, un par de personajes capaces de salvar a todos, la ciencia excedida en sus facultades de “jugar a ser Dios” y el ala mercantil oportunista en el descontrol para saciar intereses -a priori- más importantes que el funcionamiento de un parque de diversiones. Todos estos puntos aparecen en esta cuarta parte, que precisamente es una continuación porque las huellas de John Hammond (el fundador del primer parque, que no se llegó a inaugurar) se traslucen en algunos diálogos y edificios del majestuoso parque, ahora regenteado por un magnate indio. Más allá de las ligeras variaciones de estos tópicos enumerados, hay una mirada intramuscular al cine de Hollywood actual cuando el personaje de Claire (Bryce Dallas Howard), una suerte de gerente del lugar, explica que necesita “nuevas atracciones”, lo que se puede resumir en dinosaurios más feroces con más dientes y más espectaculares para los visitantes del fastuoso parque. En cierta forma, ese pedido a los científicos podría entenderse como el reclamo de ciertos directores a los especialistas en efectos visuales, porque se hallan necesitados de más CGI para sus producciones, ya que en el presente del escenario del cine industrial todo parece regirse por el efecto de impacto y poco por las construcciones narrativas.

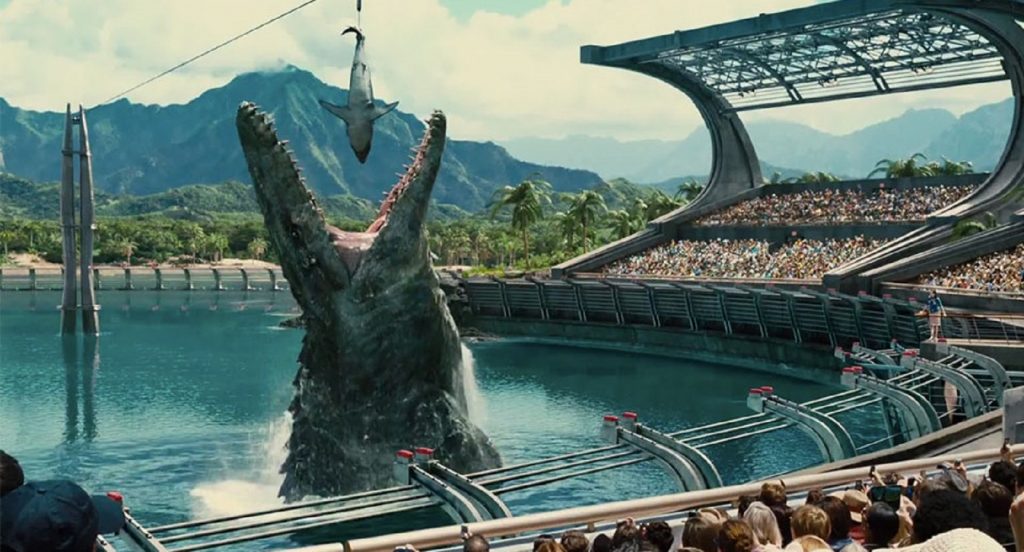

Jurassic World también se muestra deudora del cine de aventuras, en el espíritu y en la retórica que Spielberg y Lucas explotaron en los 80. La explotación de la aventura parte de la materialización de esa promesa que se enunciaba en la construcción del parque de diversiones, lo que podía pensarse como una especie de grado cero. Luego de una década de abierto Jurassic World (así se llama finalmente el parque de esta película), vemos también ese desencanto veloz que opera sobre la generación de la era digital, en la que todo parece ir a un ritmo acelerado: lo de hace un año es historia antigua y por lo tanto no sirve, este axioma es la sede del problema ocasional, aquel que siempre aparece para desajustar el falso control que tiene el hombre sobre estos seres prehistóricos traídos a la vida en una probeta. En ese aspecto se halla una de las cuestiones más interesantes de esta secuela, cuando el Dr. Wu (el único personaje de alguna de las películas anteriores que aparece aquí) declara que estos dinosaurios son más bien monstruos, seres creados en laboratorio bajo alteraciones que se circunscriben más a pedidos comerciales que científicos, orientados a recrear fisonomías estudiadas por la paleontología. Así nace la atracción del parque (y de la película), un híbrido compuesto por cualidades correspondientes a diferentes especies de dinosaurios.

La autoconciencia sobre los tiempos actuales también se tamiza en el humor, cuando uno de los técnicos de la sala de control del parque dice que los nuevos dinosaurios llevarán nombres de marcas, como los estadios deportivos. Esa es la lectura introspectiva sobre la definición exacta de estas creaciones, algo que siempre se infirió pero que nunca un personaje de la propia organización -menos un científico- se atrevió a expresar. Esta también es otra materialización de la (ahora) saga, probablemente la más crítica, y que como cada desastre en la historia de la humanidad, parece ser necesario mostrarlo de manera tangible para que se comprenda su efecto: así es que la existencia del parque (y de la película) tienen su justísima razón de ser en este patrón o estatuto social de ver para creer.

Por José Tripodero