A Rodo Weisskirch, héroe cinéfilo.

“Sentir el éxito es el primero de los premios

y escuchar las alabanzas es el segundo.

El hombre que consigue ambos recibe la más alta corona.”

(Píndaro. Pítica I, a Hierón de Etna, vencedor en la carrera de carros. 480 a.C.)

Jamás fue casual que tanto la épica como el deporte occidentales, al menos como los conocemos hoy, hayan sido instituidos -a través de los poemas homéricos y los Juegos Olímpicos respectivamente- en un mismo tiempo y lugar: la Grecia arcaica del siglo VIII, incluso antes, pues ambas expresiones se encontraban íntimamente hermanadas en su ideal heroico. Las dos manifestaban la obsesión helena por la areté; ese concepto clave cuya mejor traducción es “excelencia” -obtenida con talento, valor o astucia- y no “Virtud”, acepción moralizante que surgiría luego de Sócrates. Antes de ello, el ideal ético de la areté fue esencialmente homérico, exclusivamente heroico y profundamente agonista: ser el mejor, cueste lo que cueste, tanto en el campo de batalla como en el deportivo aseguraba la gloria, y con ello el honor -máximo bien griego- a través del canto y el recuerdo. En uno y otro caso, la ansiada épica otorgaba la inmortalidad.

Pese a que el deporte ya forma parte de los mitos (Heracles, Perseo, Teseo, Apolo) y en Homero es integral a la epopeya (los juegos en honor a Patroclo, las pruebas de los feacios en la Odisea), una vez ya lejana la edad heroica, la competencia deportiva se convierte en la posibilidad más “terrenal” del griego para volverse, precisamente, menos terreno. Prueba de ello es que hasta su alternativa bélica, la guerra, se detenía por dichos Juegos. Y si bien la actividad deportiva surge como hecho lúdico, entrenamiento militar, ceremonia religiosa o incluso expresión de belleza, su meta última siempre fue glorificar al individuo (por eso la ausencia de disciplinas colectivas en Olimpia). O, parafraseando al ídem moderno Mascherano, “convertirlo en héroe”. Esto es notorio todavía en Píndaro, quien no duda en comparar a los vencedores con nombres míticos, a través de odas como la que encabeza este texto.

En Grecia, pues, el deporte no era “circo”, y mucho menos existía eso de “lo importante es competir”. Los atletas victoriosos eran héroes per se y contaban con su propia épica, a través de odas, monumentos, o privilegios materiales y sociales. El deporte profesional tal cual lo conocemos hoy, aun con sus fans desquiciados y su marketing global, nace en la civilizadísima Grecia a la par de la epopeya (y es bueno recordárselo a los ilustrados que reniegan de la idolatría deportiva o la pasión desenfrenada del hincha).

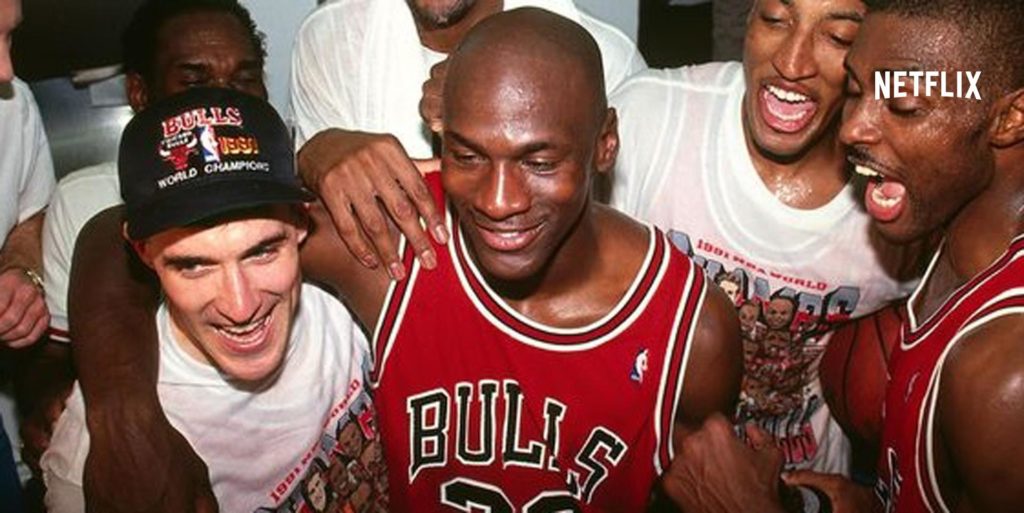

En su propio canto sobre Michael Jordan, lo notable de El último baile no es haberse limitado a colocar en primer plano esa épica inmanente a la gesta deportiva, sino que su sabiduría reside en haberlo hecho -a sabiendas del desmesurado héroe cuyas hazañas retrata- de manera esencialmente homérica; es decir, en su más pura, “areteana” y agonística vertiente posible. Principalmente por cuatro motivos:

1

- El heroísmo homérico no se basa en el deber hacia otro(s) sino hacia uno mismo, a esa búsqueda casi demencial de fama. A diferencia de la épica posterior, no hay códigos de honor o juramentos de lealtad; mucho menos la postrera “corrección política”. Como bien sabía Aquiles, pero también sus contemporáneos, la única vía posible de eternidad era obtener el propio canto. El Último Baile nos presenta a un Jordan enfermo de gloria, al que sólo le importa ganar, imponiéndose metas una tras otra casi hasta el absurdo; como asimismo su furia cuando siente que alguien osa ponerse “a su altura” o amenaza su honor.

2

- Homero no duda en poner en primer plano -o de manera coprotagónica, a través de Troya y sus héroes- una cuestión que la épica moderna suele olvidar, que es el sufrimiento (propio y ajeno) al que conduce esa búsqueda de triunfo. El tema último de la Ilíada -y por extensión, La Odisea- es que aun en esa noble busca, la cólera o la violencia suscitarán padecimientos. En la serie se muestra y se da voz a cada gran antagonista de Jordan y su equipo, resaltando todo lo que han perdido por su culpa; a compañeros menos dotados que han sufrido su “talentocracia”; pero también los pesares del mismo héroe, quien más de una vez sostiene que a nadie le gustaría ser él.

3

- Algo quizás obvio, pero no menos relevante: en las epopeyas homéricas (y la mitología que las sustentaba), los dioses y héroes son imperfectos, y sus miserias se alternan con las virtudes. Siguiendo la lógica antedicha, esto es más que evidente en la serie, donde entre proeza y proeza (y quizás por ello mismo), se nos revela a un Jordan ególatra, despectivo, déspota si hace falta; alguien capaz de humillar a compañeros y rivales o hasta de mentir. Más aún, alguien a quien ni siquiera le importa apoyar a un candidato de su raza mientras vea crecer su botín.

4

- El último elemento es formal: el comienzo in media res. Se considera a Homero (o a la tradición oral que representa) como el precursor en eso de “empezar las historias por el medio”: así, La Ilíada comienza en el último de los 10 años de sitio; La Odisea, con el último de los 20 años de ausencia de Ulises. El Último Baile se inicia de lleno en la última temporada de Jordan y de esos Bulls, y a través de flashbacks y digresiones sabremos cómo se llegó hasta allí.

Una comparación pertinente y hasta obligada puede iluminar aún más, por contraste, esta filiación de El Último Baile con Homero. Al tratarse de un documental de básquet, es imposible no cotejarlo con el extraordinario Hoop Dreams (Steve James, 1994), el cual, por cierto, no carecía de épica. Pero su carácter de epopeya verista, con mucho de crítica social, didáctica en el mejor sentido, la acercaba, digamos, más al poeta “rival” Hesíodo que al bardo ciego que lo veía todo. La épica heroica pura y fundacional que elige El Último Baile es una que paradójicamente desmitifica, y cuyas moralejas son como mínimo difusas (algo más que adecuado para el individualista y esquivo Jordan). Y al descansar más en la forma que en el fondo, es una épica que fascina, tornándose inmediatamente adictiva. No es, claro, la falsa épica del CGI o la de -por poner un solo ejemplo disponible en Netflix- el pobre documental sobre el Barcelona, porque hablamos de un género y no de un adjetivo. Está claro que no alcanza con escenificar lo épico para ser epopeya.

En tiempos donde casi todo es epic -desde un videojuego a un meme-, donde cualquiera adquiere status heroico en base a “seguidores”, o donde casi todo documental es pura fórmula y sofismos, alabada sea una obra que nos recuerda el verdadero significado de la palabra. Aquella que, según Borges, el hombre necesita, y que paradójicamente había sido “salvada” por Hollywood.

Canto a mí mismo

La épica seminal de Last Dance se obtiene invocando a un semidiós caprichoso y desmesurado, varios héroes notables y gestas inolvidables, pero también gracias al registro inequívocamente cinematográfico del fílmico y un detrás de escena cautivante, que es el corazón del relato.

A través de sus 10 cantos, la epopeya audiovisual nos pone de lleno en la propia toma de Troya del Aquiles negro y sus toros de la polis de Chicago (casualidad no exenta de justicia poética, el toro es el animal sagrado que da inicio al deporte en la pre helénica Creta): lograr la increíble hazaña de ganar el sexto anillo y segundo tricampeonato de la historia de la NBA cuando, desde el vamos, tanto el rey como la nobleza han decidido terminar con la dinastía ilustre, anticipando el ingrato retiro de los héroes.

El relato da comienzo, coherentemente con el poema ilíaco, con las Hazañas del propio Jordan, del deuteragonista Pippen, del “preclaro” Rodman o de ese Jackson-Ulises, dejando entrever la figura del despreciable Krause-Agamenón, para luego dar lugar a la batalla (o batallas) en sí: la campaña 96/98, que hará eco con la 91/93, del mismo modo en que se contrastan el pasado y presente del caudillo. A través de un espléndido montaje, con los protagonistas-rapsodas hablando de ambos ciclos, se va creando un tapiz donde los dos tiempos se acercan, generando contrapuntos pero también ecos, uniones, o lo que más adecuadamente deberíamos llamar rimas.

Pero todo se centra en ese moderno y real Aquiles poseedor de la hibris y vestido por “Niké”, el antihéroe por antonomasia: bello, arrogante, tirano, odiado y temido por igual, pero insuperable en el campo de batalla. Si todo Aquiles tiene su talón, el suyo es el juego (que no es más que una extensión lógica de su competitividad demente); su necesidad de gloria cueste lo que cueste. Así podemos verlo, entre cada refriega, jugando a los dados con sus mirmidones -o a las cartas, o al golf-, de manera sugerentemente análoga al célebre retrato del Pélida disputando con Áyax durante un alto en la tienda de campaña frente a los muros de Ilión.

Coherentemente con la epopeya homérica, se sucederán reyertas y entuertos “uno contra uno”, siempre elegidos casi a dedo por ese héroe en busca de un plus de gloria: es así como los formidables “teucros” Payton, Miller, Ewing, Thomas, Malone, Stockton tendrán lugar en la historia, y la mayoría de ellos de manera honorable.

Su Patroclo a la inversa -que quiebra el relato- será su padre, y la ira y el dolor del hijo por su asesinato lo llevará a deponer las armas para esconderse en otro juego en su honor (el béisbol), que es en realidad un desafío más para ese adicto a la conquista. Como lo es también la vuelta a su campo de batalla predilecto, su destino, y encontrarse con la enésima meta: volver a ponerse en forma -volver a ser el mismo- para volver a triunfar. Vendrán nuevas peripecias, como el intento de envenenamiento del héroe o las heridas de Pippen, más hazañas, nuevos antagonistas (imaginados o no) y todo desembocará en dos combates -en el pasado y en el presente del relato- de antología. O, digámoslo una vez más, épicos.

La gran diferencia, claro, es que este Aquiles no ha muerto. Más bien, como Odiseo, ha permanecido entre sus negocios y su palacio, disfrutando de su merecido status heroico. Ha logrado el Nostos y el Kleo homéricos. Ha concedido entrevistas donde se muestra tan altanero, rencoroso y competitivo como lo ha sido siempre. En un único acto de justicia, ha decidido que todos hablen, a sabiendas de que no siempre lo harán de la mejor manera; y es muy probable que sólo lo haya hecho para vencerlos -nuevamente- con una tablet en la mano. Porque este Aquiles domina la Historia y también la historia. Pero el héroe es estoico, orgulloso de lo hecho, y dirá que todo es envidia. Admitirá algunas faltas, pero todo quedará justificado en nombre de la gloria y las conquistas. De él será siempre la última palabra, porque este es -aunque el título refiera a la hazaña colectiva- un canto a sí mismo, cuyo “encargo” a un tercero se nos presenta tan justificado como lo estaban los onerosos y sublimes epinicios de Píndaro.

No hay “rosebuds” aquí. Poco le importa a la épica, a esta épica, las motivaciones profundas del héroe cuando la victoria es la medida de todo. Aunque no deja de asomar, como una sombra siempre presente, ese padre exigente y su preferencia por el hermano que catalizará -en vez de hundirlo- esa insaciable ambición de gloria. Un (auto)mandato que lo ha conducido a la fama eterna, a veces padecida, pero también al deseo lúdico que alimenta sus zonas más oscuras. Poder y maldición, como cuando la nereida-madre Tetis hunde al neonato Aquiles en el Estigia para hacerlo inmortal, pero dejando en él una zona vulnerable.

El último baile es la elegante y potente oda audiovisual que ayudará a que la gloria del Aquiles negro y sus guerreros sea aún más inmortal. Y al evitar responder cada enigma, preservando la ambigüedad y contradicciones del mito, también lo será su leyenda. Aunque como bien sabían los griegos como Heródoto, el germano descubridor de Troya Scliemmann o el épico irlandés Ford, las leyendas siempre han sido territorio idóneo donde excavar en busca de la verdad y la belleza. Ya sea con la pluma, la pala, o en este caso la cámara.

© Leonardo Gutiérrez, 2020 | @leotgutierrez

Permitida su reproducción total o parcial, citando la fuente.

(Estados Unidos, 2020)

Dirección: Jason Hehir. Con: Michael Jordan, Phil Jackson, Scottie Pippen, Dennis Rodman, Larry Bird, Magic Johnson, Carmen Electra, Kobe Bryant. Producción: Nina Krstic, Matt Maxson, Jake Rogal, Alyson Sadofsky, Jon Weinbach.